こんにちは、こども教育研究家のこうへい先生です!

東京都世田谷区の教育現場で日々子どもたちと関わっています。

子どもに関する悩み、運動に関する悩みを中心に記事を書いています。

↓↓

「〇〇さんが子どもに怒鳴ってばかりで嫌だ…」

「園の先生が怒ってばかりで子どもが可哀想(そんなに言う必要ある?)」

「子どもが思い通りに動かないとき、すぐに怒ってしまう」

おそらく、子どもと関わったことがあるほとんどの方が上記のどれかを感じたことがあるはずです。

「恐怖を使って子どもを動かすことは好ましくありません。」

「恐怖を使って子どもを動かし続けるとどんな未来が待っているか」

「どんなふうに子どもを動かしていけば良いのか」

今日は、この2つを書いていきます。

「恐怖でのコントロール」の先に待っているもの

「子どもの動かし方」には大きく2種類あります。

①恐怖ベースの動かし方

②信頼ベースの動かし方

です。

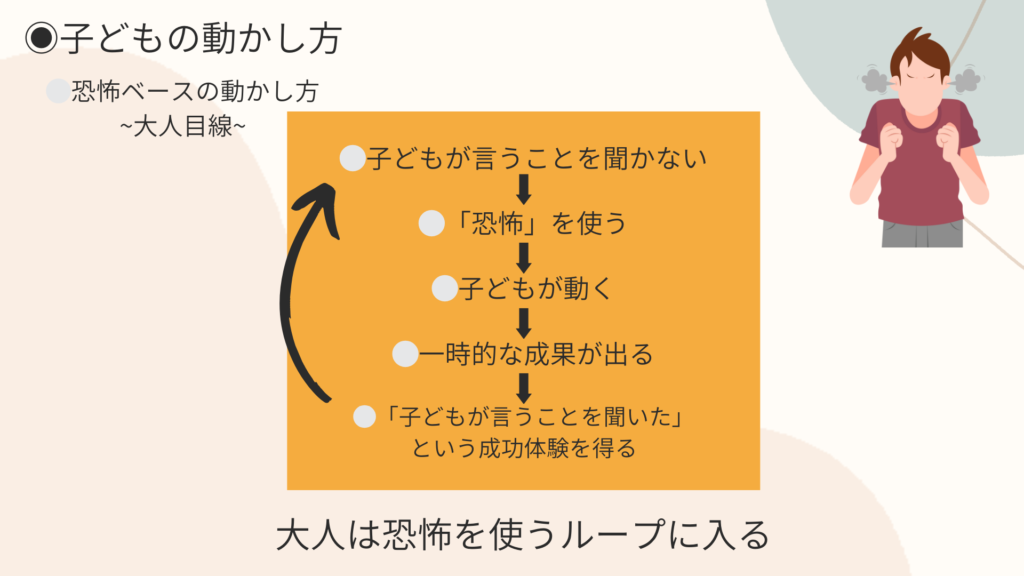

↓「恐怖でのコントロール」は以下のように行われます↓

子どもに「恐怖や恐れ」を与えることで動かそうとします。

子どもは恐怖を回避するために行動を起こします。

大人は「恐怖を使うと子どもが思い通りに動いた!」という成功体験から、恐怖で子どもを動かす選択をとり続けるようになります。

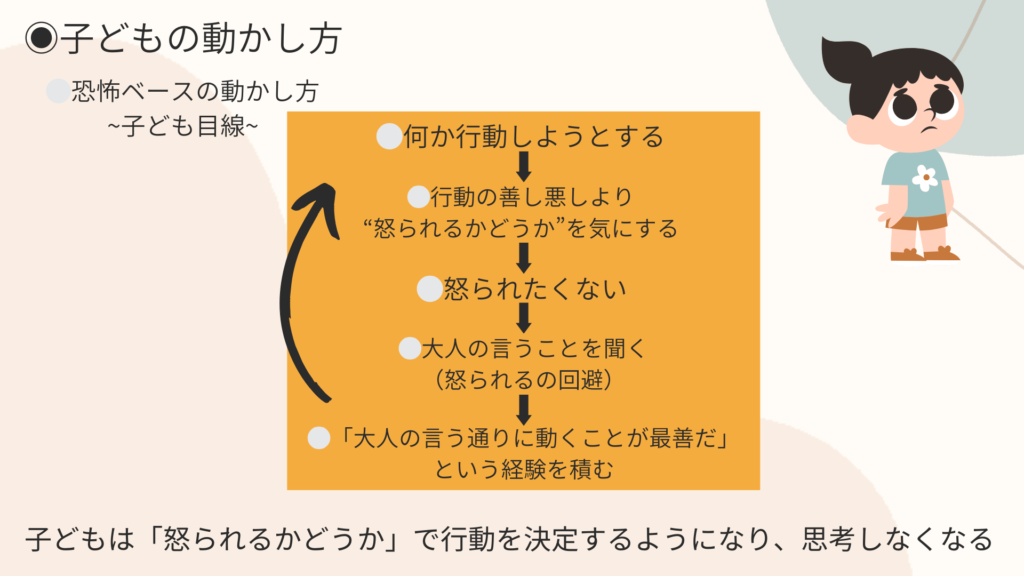

恐怖で動かされる子どもは、そのうち自分で考えることをやめます。

自分で思考することをやめ「恐怖を回避する」という目的で行動するようになると、

《「恐怖」がなくなったとき自分で考えて動くことができません。》

受け身で、人がどう思うかを過剰に気にし、怒る人がいなければやらず、考えることをやめる。

これが「恐怖によるコントロール」の先に待っているその子の未来です。

好ましい子どもの動かし方

では、どのように子どもと関わり、動かしていけば良いでしょうか?

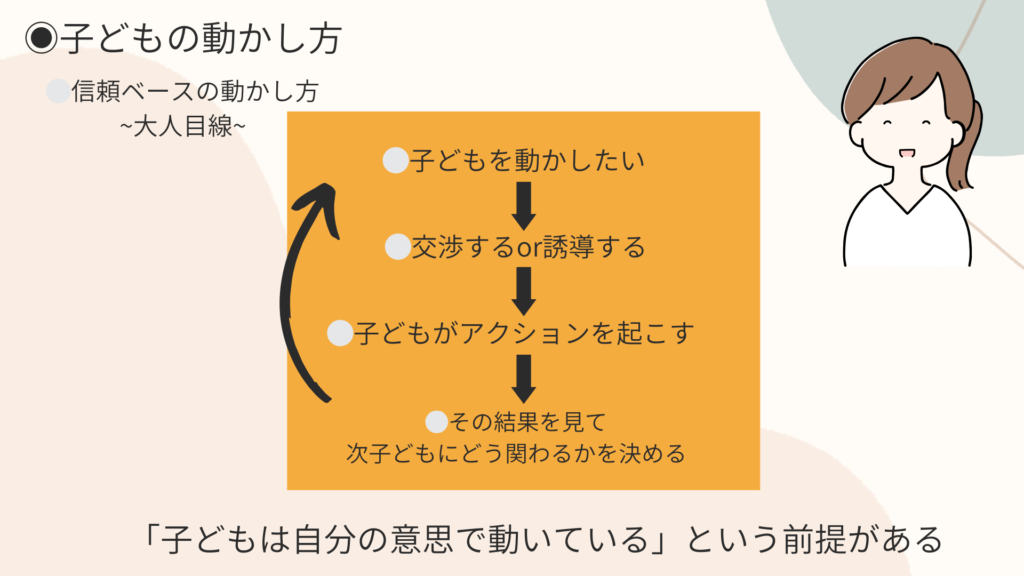

それは《信頼関係をベースとした関わり》です。

子どもとの信頼関係をベースに子どもを動かす関わりです。

子どもとの信頼関係を築いた上で、

「〇〇されると悲しい」

「××してくれると嬉しい」

「△△してほしい」

と子どもにお願いします。

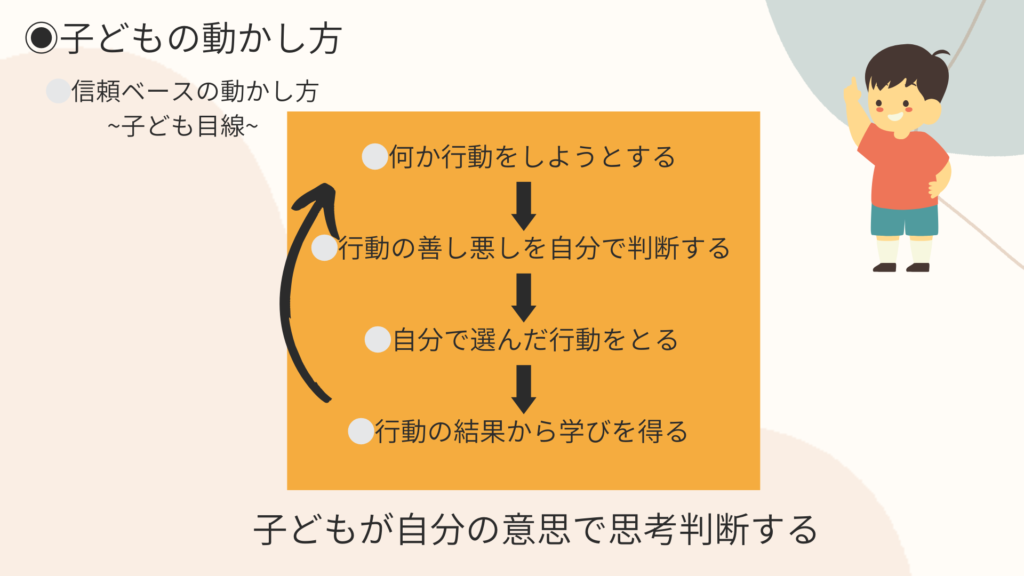

行動の決定権は子どもにあります。

子どもは自分で考え行動し、自分の行動に責任を持ち学んでいきます。

「自分で思考判断をし、自分の選択に責任を持ち、主体的に行動する」

この関わりの先にはそんな未来が待っています。

「子どもとの信頼関係の築き方」に関してはこちらの記事で紹介しています

↓↓

まとめ

本日の記事、いかがでしたでしょうか?

「恐怖でコントロールすること」で人は思い通りに動かせるかもしれませんが、その人のことを思ったときには好ましくないかもしれません。

人間関係は「信頼」をベースに築き上げた方が絶対に良いです。

この記事が誰かの助けになると嬉しく思います。

今日はこんなところで!

それでは👋

コメント