こども教育研究家のこうへい先生です!

東京都世田谷区の教育現場で日々子どもたちと関わっています。

このブログは、子どもに関する悩み、運動に関する悩みを中心に記事を書いています。

↓↓

今日は「自己肯定感」についての記事です。

・自己肯定感が低くてチャレンジできない

・必要以上に自分を責める

・周りからのことばかり気になって自信が持てない

そんな子どもに、どんな関わりをしていくべきかを解説していきます。

⚪︎監修こうへい先生

体操競技歴17年、インターハイ•国体出場、海外大会優勝の経験あり。

運動指導のプロフェッショナル。おおしろキッズ体操教室教室長。

自己肯定感って何?

いろいろな表現の方法がありますが、自己肯定感とは《「I’m OK!」と思える感覚》のことです。

自己肯定感が高く、「私は私で進んでいける!」と思える方が人生うまくいくことが多いのは明白です。

「日本人は自己肯定感が低い」と言われたりすることも多く、近頃子ども教育のキーワードの一つにいなっている言葉でもあります。

自己肯定感を構成する6要素

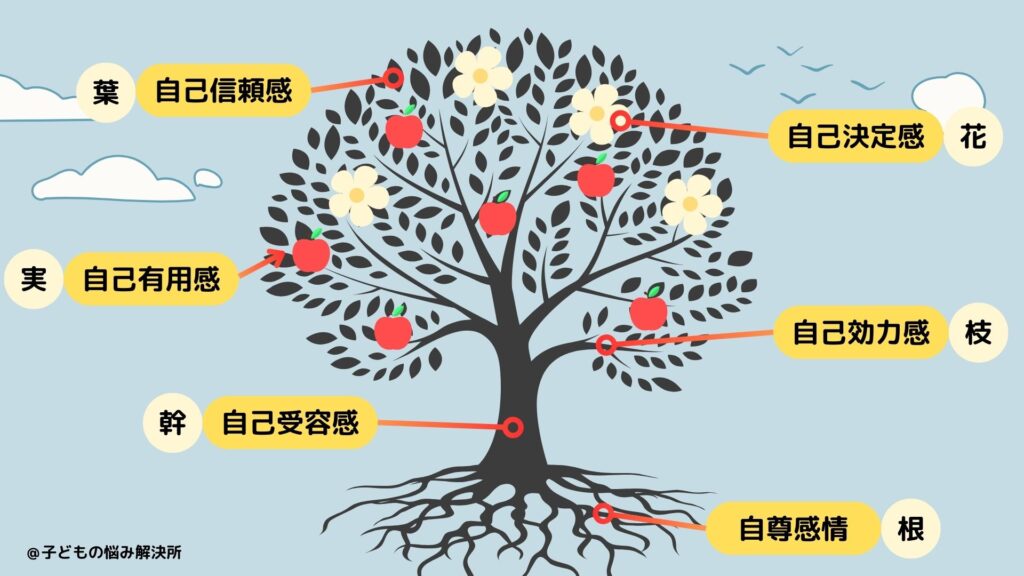

自己肯定感はよく木で例えられます。

「自己肯定感」という言葉は少し抽象的でフワッとしているので、6要素に分解して説明していきます。

【根】自尊感情

自分には価値があると思える感覚

【幹】自己受容感

ありのままの自分を認める感覚

【枝】自己効力感

自分にはできると思える感覚

【葉】自己信頼感

自分を信じられる感覚

【花】自己決定感

自分で決定できる感覚

【実】自己有用感

自分は何かの役に立っているという感覚

自己肯定感は以上の6つから成ります。

まずは根っこの「自尊感情(自分は価値があると思える感覚)」を育む関わりをしていきましょう。

ここからは関わり方を紹介していきます。

子どもとの関わり方

①口を使わず耳を使う

多くの場合、子どもは助言を求めていません。

助言よりも、話を聞いてほしいんです。

まず耳を使って子どもの話を聞くようにしましょう。

子どもが何を感じているのか、どう思っているのか、耳を傾けましょう。

大人のその姿勢を子どもは見ています。

「自分の話を聞いてくれる存在」がいると、人は肯定されます。

②他人と比較しない

その子はその子、他人との比較をやめましょう。

「他人より優れている」という他者比較の物差しで自分の価値を測っていると、自分より優れた人が出てきた時に自分を肯定できなくなります。

「比べるのはいつも自分」です。

その子自身の物差しを作ってあげましょう。

③“普通という言葉を使わない

“普通”という言葉を使うのをやめましょう。

世の中に普通なんてありません。

子どもに使う“普通”という言葉が、彼らの中に「こうでないといけない」という像を作ってしまいます。

そうすると、“普通”と違う自分と出会ったときに、自己を認められなくなります。

“普通”という言葉はそういった危険を孕んでいます。

④罪を憎んで人を憎まず

子どもを叱るときは、「罪を憎んで人を憎まず」を決して忘れないでください。

叱られたとき、子どもによっては自分の人格を否定されたと感じる子がいます。

そうすると、自分で自分を否定するようになります。

「あなたは素晴らしいんだけど、あなたのやったことはいけなかったよ」と、人格と行動を切り離して子どもに伝えてあげてください。

⑤大好きを伝える

「大好き」という言葉は無条件肯定で最強の言葉です。

皆さんは1日に何回大好きを伝えていますか?

恥ずかしがらず、毎日伝えましょう。

無条件の大好きほど、その子を肯定してくれる言葉はありません。

⑥自己決定の機会を与える

些細なことでも、自己決定の機会を作ってあげましょう。

毎日は決定の連続です。

沢山の自己決定を通して「自分の人生、自分でコントロールできる!」という感覚を育んであげましょう。

自分の人生を決定できる自分に、価値を感じられるようになります。

まとめ

本日の記事、いかがでしたでしょうか?

大人の関わり方で子どもの様子は驚くほど変わります。

ぜひ紹介した関わりをしてみてください(^^)

今日はこんなところで!

それでは👋

コメント